04.12.2024 l « ATTENDEZ-VOUS À TOUT. ON INSTALLE DES VITRAUX CUBISTES À NOTRE-DAME DE PARIS ». C’est un dimanche de mars 1937 qu’Achille Carlier, architecte et fondateur de la revue Les Pierres de France qu’il s’apprête à lancer, découvre, « horrifié », le remplacement de grisailles du 19e siècle par des vitraux modernes dans les parties hautes de la nef de la cathédrale. Dans l’article qu’il publie le mois suivant au titre cité en ouverture, il qualifie cette présence de « nouvelle injure » à l’édifice médiéval.

Car s’il condamne l’intrusion du « bariolage provocant de couleurs criardes » de ces oeuvres modernistes, il rejette tout autant les interventions dix-neuviémistes d’Eugène Viollet-le-Duc qualifiées de « travestissements » et de « falsifications » dans un article du même numéro consacré à sa restauration néo-gothique (que lui appelle, avec mépris, le style « Père-Lachaise »), y compris les vitraux historiés qui « ont déshonoré l’intérieur du choeur » et qu’il supprimerait également.

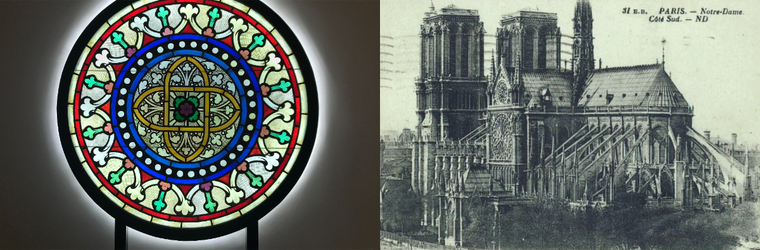

Achille Carlier estime que la civilisation des cathédrales ayant disparu avec l’Ancien Régime, la rupture est telle qu’il est impossible d’y ajouter quoi que ce soit sans risquer la profanation. Pour lui, Viollet-le-Duc est « au rang des hommes les plus néfastes qui aient jamais ruiné le patrimoine le plus précieux de leur pays ». Pire, il n’hésite pas à affirmer ailleurs qu’il « est un des plus grands criminels de l’Histoire ». Tout juste admet-il que « les grisailles de la nef, si elles n’avaient guère de mérite par elles-mêmes, avaient au moins celui, incontestable, de la neutralité ». Datées des années 1855-1860, elles étaient signées de Nicolas Coffetier, peintre verrier. On en découvre aujourd’hui un oculus, rescapé de l’ensemble disparu, dans l’exposition « Notre-Dame de Paris : la querelle des vitraux (1935-1965) » à la Cité du Vitrail à Troyes.

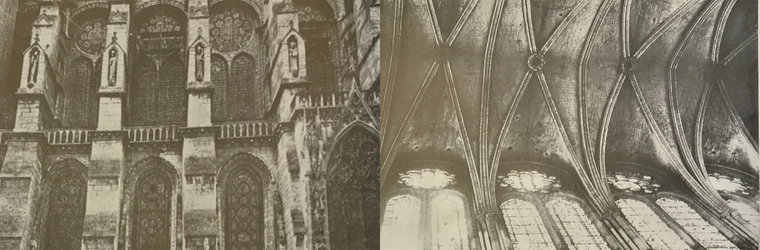

Si, à l’époque, personne n’est aussi sévère qu’Achille Carlier sur l’oeuvre de Viollet-le-Duc, le désintérêt pour ces verrières (du même acabit que celles concernées aujourd’hui par des vitraux contemporains) est bien le seul point d’entente que Carlier partage avec les adeptes d’un apport moderne à la cathédrale. Favorable au projet moderniste, l’hebdomadaire Beaux-Arts les décrit ainsi : « Des mosaïques géométriques, timides et froides versent dans la grande nef et dans les chapelles latérales une lumière laïque qui manque à la fois d’accent et de recueillement ». Idem pour Paris-Soir qui parle de « grisailles récentes qui distribuaient sur les voûtes un jour blafard et une lumière de pauvreté ». Une luminosité fade dont on n’a pas idée aujourd’hui, alors qu’elles ont disparu. Opinion partagée jusqu’au sein de la commission des Monuments historiques où l’un de ses membres favorable à leur remplacement pour « restituer à la nef de cette cathédrale son atmosphère colorée du Moyen Âge », Pierre Paquet architecte en chef, les décrit comme des « grisailles sans intérêt historique ou artistique » tandis qu’il considère les vitraux du choeur, à conserver en tant que « documents historiques », comme des « pastiches ». Pourtant, tous étaient tout autant protégés qu’aujourd’hui, depuis le classement de la cathédrale en 1862.

C’est en 1935 que douze maîtres verriers emmenés par Louis Barillet demandent à la direction générale des Beaux-Arts, ancêtre de notre ministère de la Culture, la possibilité d’installer dans la nef de Notre-Dame de Paris des vitraux modernes, qu’ils doivent créer pour l’Exposition internationale de 1937. Consultée, la commission des Monuments historiques donne son accord de principe, réservant sa décision définitive au regard des oeuvres dont la conception sera menée en accord avec l’Eglise qui se montre enthousiaste. Le programme iconographique est le suivant : des figures de Saint·es de France, avec une dominante de tons froids (bleu) au Nord et chauds (rouge et jaune) au Sud, reprenant la répartition voulue par Viollet-le-Duc lui-même.

La presse découvre le projet quand, en 1937, il est procédé à un premier essai de pose dans la cathédrale, avant que les vitraux ne prennent place fin mai dans le dôme du pavillon pontifical de l’Exposition internationale, à Trocadéro, pour quelques mois. Ils sont réinstallés à Notre-Dame de Paris en décembre 1938 ravivant la polémique, puis, après plusieurs ajustements, la décision est prise en janvier 1939 de les y conserver sous réserve d’ultimes modifications, la commission des Monuments historiques s’y montrant favorable à 19 voix contre 4.

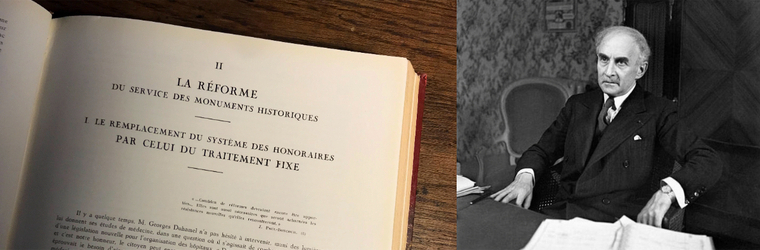

En son sein, l’historien de l’art Louis Hourticq (par ailleurs membre de l’association de la Sauvegarde de l’art français rangée du côté de Carlier) est celui qui s’oppose le plus vivement au projet, rappelant que « la doctrine actuelle de la Commission des Monuments historiques consiste essentiellement dans le respect scrupuleux des édifices anciens ». De même, l’architecte Gabriel Ruprich-Robert, vice-président de la commission, estime que leur mission « doit se limiter à préserver le patrimoine » [1]. Mais, la majorité de ses membres suit son président et directeur général des Beaux-Arts, Georges Huisman, qui y voit une manière de mettre en valeur la renaissance de l’art du vitrail en France. Cependant, la guerre contraint de les déposer. S’ils ne seront jamais réinstallés, une commande après-guerre à un seul d’entre eux, Jacques Le Chevallier, pour assurer une unité, aboutira à la pose de vitraux abstraits en 1965, sur décision d’André Malraux. Ils y sont toujours.

ACHILLE CARLIER, NÉ RUE ACHILLE-CARLIER

Dans la sphère publique, la polémique ne portait pas tant sur le statut de monument historique à respecter que sur l’impossibilité supposée de l’art moderne à s’insérer dans un bâtiment ancien, vu comme médiéval, quand les opinions favorables au projet plaidaient la légitimité des artistes contemporains à vouloir s’inscrire dans une oeuvre toujours vivante, cathédrale à la fonction inchangée depuis sa fondation. Achille Carlier fut l’un des premiers, si ce n’est le premier, à attaquer l’initiative. Il restera le fer de lance de cette croisade d’opposant·es, minoritaires mais au ton virulent, sa meilleure alliée étant Aliette de Maillé (1896-1972), plus connue sous le nom de marquise de Maillé, figure emblématique et vice-présidente de la Sauvegarde de l’art français, association de défense du patrimoine créée en 1921 avec son cousin, et que l’on retrouvera bientôt.

Mais qui était cet architecte de formation qui, durant plus de vingt ans, sévit contre « l’Administration des Beaux-Arts » à travers sa revue, première du genre dans la défense du patrimoine, avec un écho certain dans une presse qui affectionne d’autant plus les contestataires que les fonctionnaires sont le plus souvent réduits au silence, avant de sombrer dans l’oubli ? S’il s’appuyait sur une documentation solide, le ton était volontiers péremptoire, vindicatif, inquisiteur. En 2008, l’historien Patrice Gourbin résume ainsi son style : « Il assénait ses opinions comme des vérités objectives, et il dénonçait les tièdes, les indifférents et de manière générale tous ceux qui ne pensaient pas comme lui ». En 1979 dans un livre sur le patrimoine, le journaliste Pierre de Lagarde (1932-2022), créateur de l’émission de télévision « Chefs-d’oeuvre en péril », rendait hommage au personnage en le surnommant « le Fouquier-Tinville du service des Monuments historiques ». C’est dire ! Idem pour le critique d’art Yvan Christ (1919-1998), qui admirait le polémiste depuis sa prime jeunesse et côtoyait les mêmes milieux. Il parla de lui, après sa mort, comme « un des esprits les plus intransigeants du siècle le plus transigeant » et « le plus impératif et le plus intraitable de tous les doctrinaires ».

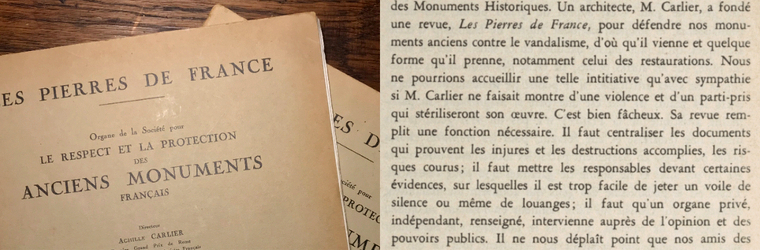

Quant au dominicain Pie Raymond Régamey (1900-1996), historien de l’art et co-directeur de la revue L’Art Sacré favorable aux vitraux modernes de Notre-Dame, il l’évoquait ainsi, dès 1937 : « Nous devons signaler à ce propos qu’une offensive violente a été déclenchée ces derniers mois contre le service des Monuments Historiques. Un architecte, M.Carlier, a fondé une revue, Les Pierres de France, pour défendre nos monuments anciens contre le vandalisme, d’où qu’il vienne et quelque forme qu’il prenne, notamment celui des restaurations. Nous ne pourrions accueillir une telle initiative qu’avec sympathie si M. Carlier ne faisait montre d’une violence et d’un parti-pris qui stériliseront son œuvre. C’est bien fâcheux ».

Pendant l’affaire des vitraux, il en agaça jusqu’au très conservateur Figaro : « Avec une véhémence un peu fatigante, et une virulence parfois intolérable, le directeur et rédacteur des Pierres de France remet ça comme l’on dit à Pantin. Grand Inquisiteur de l’esthétique, il profite des flammes qu’il attise pour faire roussir quelques-uns de nos plus distingués contemporains et de nos meilleurs confrères ».Une intransigeance revendiquée par l’intéressé, ce qui lui valut bien des inimitiés. « Nous ne nous préoccupons pas un seul instant des conséquences que les campagnes nécessaires peuvent avoir pour les personnes, écrivait-il en 1939. Pas plus - on le sait ! - que pour nous-mêmes. Nous ne voyons que les monuments, et nous allons droit notre chemin ».

Ce n’est pas banal mais Achille Carlier, fils d’Achille Carlier, naquit rue Achille-Carlier où sa famille demeurait dans une maison bourgeoise surnommée localement le « Château Carlier » [2]… Une telle homonymie peut-elle avoir un impact sur le psychisme d’un individu, d’autant plus quand on est l’enfant unique d’un couple ? On l’ignore mais c’est ainsi que vint au monde en avril 1903 notre Achille Carlier au Quesnoy, petite ville fortifiée du Nord qui lui a peut-être donné le goût du patrimoine [3]. La rue portait le nom de son grand-père, homme politique local, comme son père, radical-socialiste, qui fut maire de la ville un temps, tous deux négociants en tissus. Dans les années 1920, la famille déménagea à Paris, le père devenu propriétaire d’une imprimerie en banlieue, ce qui sera bien utile pour le fils.

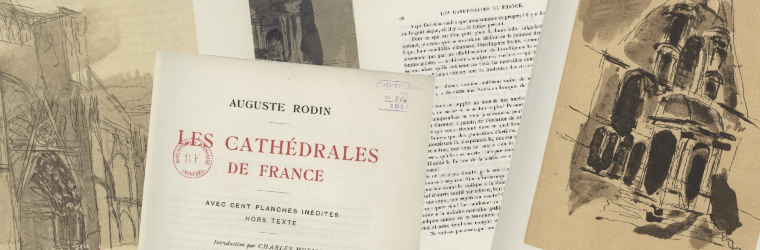

Enfant solitaire, Achille Carlier se passionne très jeune pour l’art égyptien puis pour les cathédrales. Attiré d’abord par la vie religieuse - il en gardera le côté moine-soldat -, c’est la découverte de l’ouvrage de Rodin, « Les Cathédrales de France » (1914), où le grand sculpteur s’érige contre le vandalisme des restaurations modernes et déplore la perte du goût, qui va agir sur lui comme une révélation et faire naître sa vocation de défenseur du patrimoine. Une passion qui l’emmènera, sur son temps libre, à découvrir les églises médiévales partout en France, l’isolant de ses camarades qui le raillaient pour cela, lui les considérant comme de « tristes dégénérés ».

AU SERVICE DES MONUMENTS HISTORIQUES

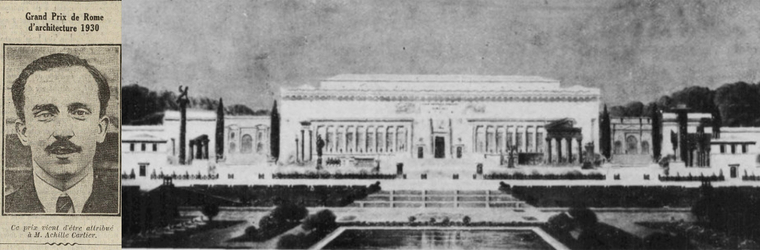

Après une scolarité brillante, sa passion deviendra sacerdoce quand il décidera d’entrer à l’Ecole des Beaux-Arts pour y apprendre l’architecture, comme c’était encore le cas à l’époque. Non pour bâtir, « toute construction récente [lui] apparaiss[ant] d’une sécheresse et d’une laideur mortelles », mais pour être capable de « défendre avec plus d’efficacité la conservation des Anciens Monuments » comme il le racontera dans un texte biographique. A l’entendre, il aurait dissimulé ses réelles intentions durant toutes ses études, afin de ne pas compromettre ses futurs combats. Il en ressortira glorieux, décrochant son diplôme d’Etat en 1928 avant de remporter en 1930, après sept tentatives, la distinction suprême : le grand prix de Rome d’architecture attribué par l’Académie des Beaux-Arts, ce qui ouvrait, à l’époque, les portes de la Villa Médicis pour un séjour de quatre ans comme pensionnaire. Au même moment, il publia à compte d’auteur une savante et luxueuse monographie, imprimée chez son père, sur l’église de Rampillon (77), chef-d’œuvre du 13e siècle, préfacée par le célèbre historien de l’art Henri Focillon et qui reçut tous les éloges.

A son retour, un choix simple s’offrait à lui : entrer en guerre, selon son expression, contre l’administration responsable des restaurations honnies (en publiant un ouvrage sur les monuments qu’il préparait depuis des années), ou infiltrer ses services pour tenter de faire changer les choses de l’intérieur et en connaître tous les rouages. Il opta pour cette seconde solution, acceptant d’être nommé, en juillet 1934, architecte ordinaire des Monuments historiques (à titre temporaire selon l’usage), fonction auxiliaire de l’architecte en chef, dans les secteurs de Mantes puis de Pontoise. « Je pénétrais donc dans le repaire du mal que je m’étais juré de combattre », se souviendra-t-il. Mais très vite zélé au point d’agacer les ouvriers sur les chantiers, refusant d’exécuter un devis contraire à ses convictions, ce qui acheva de détériorer sa relation avec ses supérieurs, c’est quand il se lança dans son premier combat patrimonial, impliquant sa propre administration.

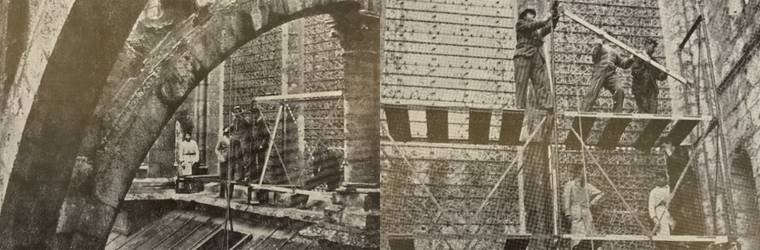

En 1935, Achille Carlier se mit en tête de « sauver » les vitraux de la cathédrale de Chartres, en Eure-et-Loir, qu’il estimait en danger du fait de la proximité d’une base aérienne militaire qui, en temps de guerre, pourrait être bombardée. Le directeur général des Beaux-Arts, Georges Huisman, directement sollicité, accepta qu’il étudie la question, malgré que ce ne soit pas son secteur, au grand dam de ses collègues. En 1918, il avait fallu cinq mois pour déposer les vitraux, Carlier lui remit un plan qui réduirait ce temps… à 1 heure, grâce à un système d’échafaudage de son invention et l’intervention simultanée de 340 bénévoles qui seraient formés pour cela !

Sans réponse, trois mois plus tard, Carlier rendit public son rapport, l’adressant à de nombreuses personnalités en son nom propre, ce dont fut aussitôt informée sa hiérarchie. On imagine le ramdam. Contrainte et forcée, la commission des Monuments historiques étudia son plan pour le rejeter en novembre, le jugeant irréaliste. Fureur de l’intéressé. Mais, en décembre, Carlier reçut le soutien de la Sauvegarde de l’art français qui lança une souscription pour financer le projet, mobilisa ses contacts pour peser sur l’administration, alerta la presse qui, impressionnée par son pedigree d’« architecte éminent », fut aussitôt convaincue, se faisant le relais de ses craintes et applaudissant sans réserve à sa solution.

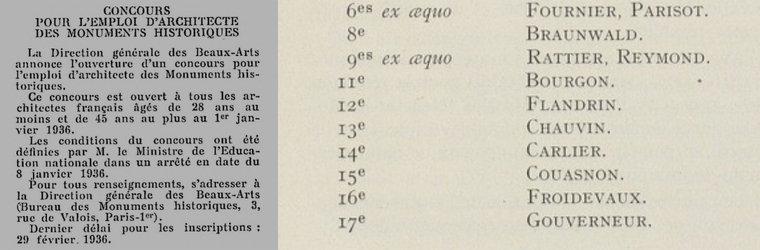

C’est le moment que l’administration choisit pour changer le mode de recrutement des architectes ordinaires nommés jusque-là temporairement, en organisant un concours auquel Carlier dut se soumettre comme les autres s’il voulait prolonger sa mission. Il restera persuadé qu’il s’agissait d’une manoeuvre dont l’unique but était de l’évincer, lui. Parlant de lui à la troisième personne, il écrira : « M. Carlier, déchaîné, allait de l’avant par ses propres moyens s’en tenir compte aucunement des résistances administratives, on chercha, pour le calmer, à l’atteindre dans ses fonctions officielles ». Il se présenta néanmoins au concours, sans illusion dit-il, arrivant quatorzième sur 117 candidats. Pas suffisant pour prétendre aux postes disponibles.

Il aurait pu s’inscrire à des concours ultérieurs mais y renonça et, en novembre 1936, comme si son départ était de son fait, il démissionna du suivi des chantiers en cours qu’on lui avait demandé de clore, ajoutant à sa lettre à son ministre de tutelle, Jean Zay : « J’ai eu souvent l’occasion de constater de profondes divergences entre les méthodes et les doctrines actuelles de l’Administration et les idées qui sont les miennes sur la conservation des Anciens Monuments, et je crois devoir me consacrer en toute liberté au développement de ces idées ». Cela avait valeur de sacrifice à ses yeux, tout entier dévoué à sa cause. L’Administration en était enfin débarrassée. Du moins à l’intérieur.

Le plus cocasse, c’est que deux jours après la tenue du concours, avait eu lieu le 28 mars 1936 à Chartres un essai de dépose de vitraux selon la méthode d’Achille Carlier, en présence de « collègues », de notables et de journalistes qu’il avait rameutés, sa hiérarchie ayant été contrainte d’accepter l’événement sous la pression médiatique. On imagine l’ambiance. Au final, sa direction considéra que son système mettait plus en danger les vitraux qu’autre chose. Lui n’en démordit jamais et clama partout que « preuve fut faite » de son efficacité.

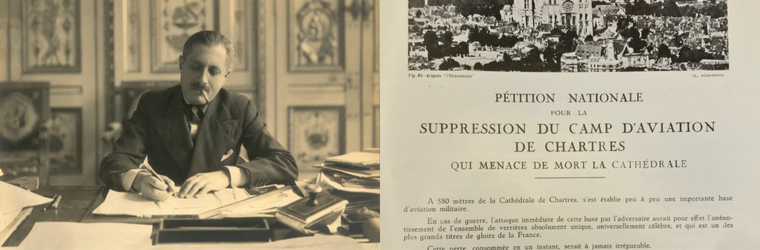

Il lança une pétition pour le départ du camp d’aviation « qui menace de mort la cathédrale », recueillant de prestigieuses signatures (Paul Claudel, Paul Valéry…), créa un comité de sauvetage à Chartres, poursuivit la promotion de son plan (même après la guerre alors que la catastrophe annoncée n’avait pas eu lieu), s’en prenant à l’administration coupable, selon lui, d’inertie, jusqu’à demander en 1938 dans le journal L’Action française la démission... de Georges Huisman lui-même, réitérant sa demande une semaine plus tard en des termes particulièrement violents : « Il faut d’abord changer la tête. Le reste s’assainira ensuite le plus facilement du monde ». Que cette animosité puisse avoir un lien avec son bref passage dans l’administration, aurait été pure diffamation selon lui.

POUR UN CONSERVATISME INTÉGRAL

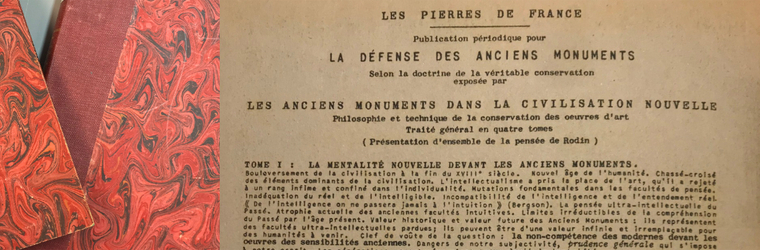

Libéré de tout lien avec l’Etat, la croisade d’Achille Carlier prit une autre tournure. En 1937, il lance donc sa propre revue, Les Pierres de France, sous-titrée pompeusement « organe de la Société pour le Respect et la Protection des Anciens Monuments Français ». Une sorte de double maléfique de la publication officielle, Les Monuments historiques de la France, lancée seulement un an auparavant par la direction générale des Beaux-Arts pour rendre compte de l’activité de ses services. Carlier entend combler un vide puisque, jusque-là, indique-t-il, aucune revue indépendante n’existait sur cette thématique. Il la conçoit comme le porte-voix de tous les défenseurs du patrimoine, tout en signant l’essentiel de ses articles. Dans le premier numéro, Carlier y énonce « les principes de [sa] doctrine » sur « la Conservation des Anciens Monuments » avec force majuscules et passages en gras. Il y décompte méthodiquement les menaces qui pèsent sur le patrimoine : la ruine, par abandon ou destruction volontaire ; la falsification, entendez les restaurations au sens large ; l’elginisme, ou le déplacement des monuments ; enfin, les dysfonctionnements administratifs, ce qu’il appelle les « vices administratifs ».

Pour lui, seule une consolidation de l’existant se justifie. Une intervention le plus minimale possible. Tout le reste est mensonge : restauration qualifiée d’« abus criminel », reconstruction, restitution, réinvention...

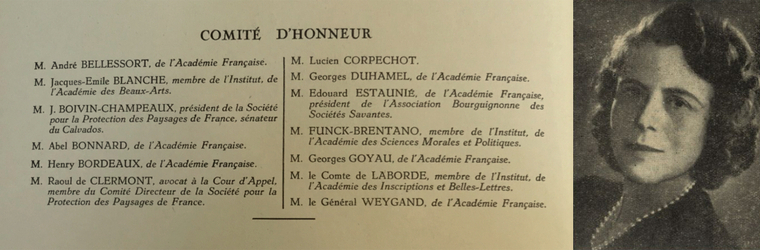

Réalisée en autonomie puisque imprimée chez son père et domiciliée chez lui, à Paris, au 55 rue de Varenne (immeuble mitoyen de l’Hôtel de Matignon), la revue est, selon ses confidences, en partie financée par la marquise de Maillé, incontournable vice-présidente de la Sauvegarde de l’Art français, rencontrée à l’occasion du combat de Chartres. Riche veuve, figure emblématique et unique femme dans un milieu de la défense du patrimoine exclusivement masculin (ce qui est encore largement le cas aujourd’hui), celle-ci lui ouvre son carnet d’adresses, attirant pour le comité d’honneur de sa revue des personnalités importantes de l’époque et très conservatrices, comme le général Weygand ou Abel Bonnard, tous deux de l’Académie française comme la plupart de ses membres. On y trouve également deux dirigeants de la Société pour la Protection des Paysages de France (actuelle Sites & Monuments) dont Carlier est proche et un artiste comme Jacques-Emile Blanche qui quittera le comité, en désaccord sur l’affaire des vitraux modernes à Notre-Dame.

Ce serait également la marquise de Maillé qui aurait introduit Achille Carlier à la rédaction de L’Action française, influent quotidien royaliste, anti-républicain et violemment antisémite, dont elle était une généreuse donatrice et soutien indéfectible de son célèbre directeur Charles Maurras. Y compris quand celui-ci sera incarcéré durant cette même période, condamné pour menaces de mort répétées contre ce « Juif allemand naturalisé » de Léon Blum, comme il le désignait entre autres ignominies. Durant sa détention, il lui dédiera d’ailleurs un texte politique fondateur. En complément de sa revue, afin de rendre ses combats plus réactifs, Achille Carlier signera entre 1937 et 1938 une trentaine d’articles dans L’Action française, jusqu’à y avoir sa propre chronique, La Défense de l’art français. De cet encombrant voisinage, il dira après-guerre : « Je ne m’occupe absolument pas de politique (...) Ainsi n’ai-je envoyé d’articles à L’Action Française que pour la défense des Anciens Monuments, exactement comme je l’aurais fait dans n’importe quel autre journal ». Un auto-dédouanement un peu léger compte-tenu de la ligne éditoriale radicale de ce journal.

Il est vrai que Carlier réserve ses flèches à l’Administration plus qu’aux politiques, dont elle dépend cependant. Pour autant, outre des relents d’antisémitisme sous sa plume (comme de noter la coreligionnarité de hauts fonctionnaires des Beaux-Arts, de même que l’Action française), sa conception de l’art et de l’architecture à l’histoire achevée, selon lui, à la Révolution de 1789 correspondait parfaitement à l’idée maurrassienne du déclin de la civilisation française depuis cette période. Peut-on considérer comme une simple politesse quand il félicite Maurras lors de l’élection de celui-ci à l’Académie française en 1938 ? Ou est-ce la preuve de sa proximité, si ce n’est amicale au moins intellectuelle, avec le Maître, lequel, au moins à deux reprises dont l’une en pleine Occupation, le gratifie de compliments dans les colonnes mêmes de l’Action française ? Ainsi, en 1941, le désigne-t-il comme « notre excellent correspondant parisien ».

Plus profondément, en 1967, Yvan Christ qualifiera la doctrine patrimoniale de Carlier de « conservatisme intégral », expression étrangement calquée sur la célèbre formule du « nationalisme intégral », doctrine politique de l’Action française d’avant-guerre, terme que l’on retrouve quasi tel quel sous la plume même de Carlier quand il parle de devoir absolu de « conservation réellement intégrale » des monuments dans un livre paru en 1945. Une formule loin d’être innocente quand on sait qu’Y.Christ, cet autre défenseur du patrimoine, avait été lié, dans sa jeunesse, à ce mouvement politique. Ce qui est certain, c’est que Maurras trouvait dans la critique radicale de la conservation des monuments par Carlier, au-delà d’une nostalgie de l’ancienne France, une manière de s’en prendre au gouvernement honni du Front populaire parvenu au pouvoir sur un sujet ô combien identitaire pour l’extrême droite.

LA GUERRE, BÉNÉDICTION ET TRAHISON

La guerre, Achille Carlier la vit d’abord comme une bénédiction, s’il n’y avait ces risques de destruction de monuments. Réformé du service militaire pour « faiblesse générale » (sic), il ne fut mobilisé par l’armée que deux mois au printemps 1940 en tant que civil. Il s’installa ensuite avec sa famille près de Montauban à la campagne, dans une belle propriété prêtée par un ami. La parution de sa revue suspendue pour raisons matérielles, il put se consacrer entièrement à son grand oeuvre, l’achèvement d’un ouvrage exposant sa doctrine sur l’entretien et la conservation des monuments rédigé durant ses études. Afin de prouver la pureté de ses intentions, vierges de toutes expériences professionnelles, il avait déposé son manuscrit dans un coffre en province en 1934, resté fermé depuis, puis, l’avait ressorti en novembre 1937 pour le retranscrire, le faisant enregistré par microfilm pour que les corrections ultérieures de pure forme ne trahissent le texte initial, chacune de ces étapes se faisant sous constat d’huissier !

Se justifiant longuement dans l’ouvrage, cet excès de précaution révélait surtout sa paranoïa grandissante envers ceux qu’il appelait ses « diffamateurs ». La somme, en quatre volumes, intitulée « Les Anciens Monuments dans la Civilisation Nouvelle » et auto-éditée en 1945, est un curieux ouvrage au style parfois indigeste, mêlant philosophie, histoire et technique, auquel est joint une fastidieuse et instructive autobiographie. Un pamphlet contre le monde moderne s’en prenant à peu près à tout le monde, dans une liste sans fin : touristes, ingénieurs, architectes, commissaires-priseurs, conservateurs de musées, maires, clergé, administrations... allant, dans une logique implacable, jusqu’à déboulonner les figures historiques de la défense du patrimoine : Alexandre Lenoir, Prosper Mérimée et même Victor Hugo ! On reste malgré tout impressionné par une érudition qui a déserté depuis ces milieux. Et, au-delà des excès, bien des points soulèvent de vraies questions sur la conservation des monuments dont on apprend que nombre d’entre eux que l’on admire, ont été largement transformés.

S’il prétend avoir pris ses distances avec l’Action française, cessant tout envoi d’articles en 1939 (parce qu’on lui aurait demandé de ménager les responsables politiques), s’il dit être resté « en dehors de tout, et strictement étranger à toute question de politique », il tint néanmoins à faire connaître au gouvernement de Vichy ses idées de réforme du service des Monuments historiques, déjà rendues publiques dans un journal du Sud. En septembre 1941, il adresse un courrier en ce sens au secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Jeunesse, Jérôme Carcopino. Sans autre suite qu’une réponse polie.

S’est-il réjoui des avancées en matière de protection du patrimoine durant l’Occupation, comme l’adoption de la loi du 25 février 1943 sur les abords des monuments historiques ? Toujours est-il qu’on ne l’avait pas oublié. Il avait gagné un nouveau disciple en la personne de l’écrivain Georges Pillement, auteur de deux ouvrages au vitriol parus durant la guerre, où l’auteur lui rendait hommage dans le second, le citant abondamment : « Destruction de Paris » (Grasset, 1941) et « Saccage de la France » (Grasset, 1943).

Pour lui, ce fut le temps des déceptions quand la nouvelle administration des Beaux-Arts dirigée par Louis Hauteceour nommé par ce même gouvernement entreprit des travaux de restaurations sur des monuments endommagés par la guerre, opérations tant honnies par Carlier et saluées de plus dans l’Action française. Pire, Abel Bonnard, membre éminent de son comité d’honneur, prit la succession de Carcopino comme ministre, nommant la marquise de Maillé à la commission des Monuments historiques (expurgée de ses membres juifs) en tant que vice-présidente de la Sauvegarde de l’art français, première femme et représentante d’association à y siéger. Ses allié·es d’antan devenaient complices de ce que contre quoi il avait toujours combattu, même si, en séance, la marquise bataillait, en vain, contre les restaurations. Carlier ne resta pas inactif et s’en prit en 1944 à l’un de ses partisans, membre inchangé de la commission, Marcel Aubert, président de la Société française d’Archéologie dont Carlier était lui-même membre. Il lui adressa six lettres « ouvertes », jugées « particulièrement injurieuses » par la société savante. En séance, on discuta alors de son exclusion, « mais, après discussion, [on] consid[era] qu’en raison même de la violence des termes employés par l’auteur, ces libelles ne mérit[ai]ent que le dédain ».

A l’issue de la guerre, le monde d’Achille Carlier s’était évanoui. Plus question de faire valoir le comité d’honneur des Pierres de France. Abel Bonnard, en fuite puis condamné à mort par contumace, n’était pas le seul de ses membres à s’être compromis avec le Régime de Vichy. Il y avait eu aussi Henry Bordeaux, le général Weygand ou André Bellesort (mort en 42). Dans le nouveau numéro de la revue paru après-guerre, Carlier s’en désolidarisait, affirmant, sans citer de nom, qu’il n’avait « rien de commun avec eux » et n’avoir plus de contact avec quiconque depuis le début de la guerre. D’autant plus que certains, ajoutait-il, « devenus influents ou même portés au pouvoir par le régime de l’occupation (...) ont trahi la cause des Anciens Monuments ». Comme si c’était leur seul crime.

Pas un mot, en revanche, pour l’ancien ministre Jean Zay, assassiné par la Milice, ou Georges Huisman, rayés de l’administration comme d’autres parce que juifs, puis réintégrés à la Libération. L’Action française, l’ex-journal ami, se retrouvait interdit et Maurras également lourdement condamné. La marquise de Maillé, nullement inquiétée, présidente à présent de son association et qui continua à siéger à la commission des Monuments historiques, n’existait plus pour lui. Sur un plan personnel, il avait perdu sa tante dont il était si proche, et son père, décédé·s de maladies. Il restait seul avec sa mère.

POUR LA LIBERTÉ DE PHOTOGRAPHIER

Avant de repartir arpenter la France pour constater les dégâts du conflit sur les monuments, Achille Carlier va relancer une affaire judiciaire d’avant-guerre, comme si cela avait été une parenthèse sans importance. En 1937, après avoir quitté l’administration des Beaux-Arts, il était enfin libre, plus encore qu’avant, de critiquer sa politique patrimoniale. Et il ne s’en priva pas, à travers sa revue et dans l’Action française. A Chartres toujours, il épiait le moindre des travaux. Il s’insurgea contre le moulage, selon lui nocif, de statues du portail royal (à destination du musée des Monuments français), craignant qu’elles soient remplacées par des copies, ce qui serait une « incertaine et trompeuse approximation ». Intention démentie par l’administration. Il alla même jusqu’à déplorer son nettoyage intérieur, qualifiée d’« opération criminelle ». Pas parce que cela aurait un effet néfaste sur la pierre, mais parce que cela supprimait « une patine séculaire ».

Difficile pour les agents de l’administration, soumis à un devoir de réserve, de gérer ses attaques incessantes. En février 1938, la question de l’attitude à adopter vis-à-vis de lui est même abordé en séance de la commission des Monuments historiques. Le procès-verbal rapporte : « Le président [Huisman] estime que la Commission ne doit pas s’abaisser à engager une polémique avec M. Achille Carlier, mais qu’il y a lieu d’éclairer les membres du comité d’honneur de la revue (...) M. le chanoine Muller, inquiet des répercussions à l’étranger, est d’avis d’émettre une protestation. Il n’est pas suivi par les autres membres de la Commission ». Donc, on ne fait rien. Mais, sans doute sous la pression de l’architecte en chef Jean Trouvelot en charge de Chartres n’en pouvant plus, une décision étonnante est prise quelques mois plus tard, impliquant le préfet d’Eure-et-Loir.

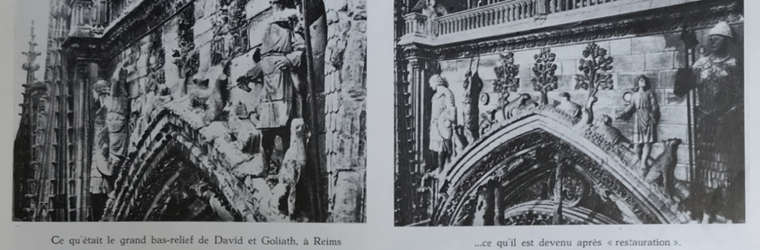

Dans sa revue, Carlier accompagnait ses écrits assassins de photographies, des « pièces à convictions éloquentes, impartiales, irréfutables et décisives » disait-il. Une pratique nouvelle dans la défense du patrimoine. Il confrontait souvent la photo ancienne d’un élément d’architecture à une photo contemporaine qu’il avait prise, après restauration, pour en dénoncer le prétendu ratage. Un tel montage concernant le portail de la cathédrale de Reims ouvrait chacun des numéros des Pierres de France.

Survint le premier incident. Le 29 septembre 1938, vers midi, alors qu’il était en train de prendre des photos de la cathédrale en extérieur, il se fit arrêter par la police, puis conduire au commissariat où on lui confisqua huit plaques photographiques, sur ordre du préfet ! Toujours très procédurier, sur conseil de son avocat, Carlier revint avec un huissier pour faire acter la procédure selon lui illégale, sans manquer de publier les clichés pris les jours précédents et non saisis. L’administration se dit qu’à l’intérieur de l’édifice, il serait plus facile de le contenir.

En octobre 1938, l’architecte en chef fit poser à l’entrée de la cathédrale en travaux un panneau d’interdiction de photographier, que Carlier s’empressa… de prendre en photo (et de publier plus tard). Puis Trouvelot donna comme consigne au gardien de lui interdire l’accès, ce qui fit constater Carlier par huissier avant de le faire savoir par voie de presse : « Nous comprenons très bien que la mafia des Monuments historiques n’aime ni la photographie ni la liberté de la presse, et que son plus cher désir soit d’échapper aux critiques indépendants », écrira-t-il dans l’Action française. Ou encore, dans sa revue : « Messieurs des Beaux-Arts, vous aurez beau multiplier vos basses intrigues, et en étaler le répugnant spectacle, vous ne nous intimiderez pas, et vous ne nous arrêterez pas ». Mais l’incident se reproduisit en août 1939 où il se vit interdire, cette fois, l’accès payant du clocher, ce qu’il fit constater à nouveau par huissier. Puis il adressa un courrier de protestation aux ministres responsables, et sans réponse, saisit le Conseil d’Etat.

La guerre ajourna la procédure, qu’Achille Carlier relança à la Libération. Peu importe que les responsables ne soient plus en poste, il en faisait une affaire de principe. Et le 18 novembre 1949, il obtient triomphalement satisfaction, aussi bien sur la liberté de photographier un monument que d’y accéder. Une décision qui fera jurisprudence, aussitôt commentée dans les revues spécialisées et toujours enseignée en droit administratif comme l’arrêt Carlier ! Dans sa revue, il s’étendit longuement sur le sujet : « S’il est nécessaire que chacun puisse photographier à loisir les Anciens Monuments parce qu’ils sont un patrimoine commun appartenant à tous les hommes, et que chacun doit pouvoir les étudier selon ses propres tendances, il est non moins nécessaire et non moins indispensable que les défenseurs des monuments puissent photographier librement ».

LE MASSACRE DES TOURS DE NOTRE-DAME

Après guerre, malgré la disparition de nombreux soutiens, Achille Carlier n’avait pas perdu de son influence, ni des adeptes dans la presse, qui continuaient de relayer sa doctrine intransigeante comme Yvan Christ dans différents médias ou Jean Schlumberger dans Le Figaro littéraire qui se réjouit de la reparution de sa revue avec les moyens du bord (tapée à la machine !), saluant en 1950 celui qui voue sa vie aux monuments « comme d’autres prononcent des voeux monastiques ». Jusqu’à un journal né dans la Résistance comme Carrefour, tendance gaulliste, qui, en 1952, publie un article dithyrambique à son sujet, le qualifiant de « bon Français ». Cependant, son ouvrage fondamental n’a pas le succès escompté et n’est accessible aujourd’hui que dans de rares bibliothèques.

Sa révolte était intacte. Il lanca une pétition contre les expositions temporaires qui feraient courir de graves danger aux oeuvres déplacées, s’insurgea contre les restaurations des églises normandes bombardées... « Il faut interdire tout emploi de pierre de taille neuve dans la réfection des anciens monuments. S’il est et restera douloureux de voir une église romane ou gothique éventrée, il sera infiniment plus désastreux encore de voir une église romane ou gothique irrémédiablement falsifiée », écrit-il dans sa revue. Pas de l’avis de tout le monde. Il commence sérieusement à agacer, alors que la France se relève et se reconstruit. En 1952 dans les Lettres françaises, organe né dans la Résistance mais tendance communiste, un journaliste l’étrille : « Ces raffinements esthétiques sont les fleurs d’une politique inimaginablement réactionnaire ».

Sa dernière polémique, semble-t-il, concerna à nouveau Notre-Dame de Paris. Pas pour les vitraux dont on ne parlait plus vraiment mais pour les tours dont l’Etat avait entrepris la restauration, avec une certaine urgence afin d’enrayer la « maladie de la pierre » dont elles étaient victimes. Au printemps 1952, dans sa revue, Achille Carlier attaque : « Nous vivons des jours à jamais maudits : on détruit les tours de Notre-Dame ». Il reproche une fois de plus le choix d’une restauration avec remplacement de pierres et d’éléments de sculptures dégradés, tels des crochets qu’il affirme datés du 13e siècle. Le vocabulaire est toujours plus outrancier : falsification, imposture, scandale, attentat, « catastrophe monstrueuse », « crime inexpiable », massacre... Sa campagne, appuyée par des confrontations de photos anciennes et modernes, est relayée jusque dans Le Monde qui, sous la plume d’Albert Mousset, parle de « vandalisme officiel » et défend le point de vue du « bagarreur » Achille Carlier.

D’autres de ses confrères apprécient moins, certains vertement attaqués dans sa revue pour ne pas partager ses vues, à l’instar de Bernard Champigneulle du Figaro littéraire qui s’estime couvert « d’injures » par Carlier. Dans un article de 1952 où il est confronté à l’avis contraire de Jean Schlumberger qui parle de « chirurgie esthétique » infligée à la cathédrale, il ravale Carlier au rang des « intégristes », concluant par cette phrase : « Il y a du désespoir, en effet, dans cette attitude intransigeante, vis-à-vis de nos monuments, dans cette volonté de fermer les yeux devant les réalités pour se retrancher derrière des principes dont l’effet le plus certain serait de ne laisser à nos descendants que des ruines ».

Un désespoir qui semble pousser Achille Carlier toujours plus loin dans la radicalité. Dans ce même numéro des Pierres de France où il s’interroge sur « la phase finale du monde moderne », l’apocalypse à venir, il règle ses comptes, s’attaquant non plus seulement aux services de l’Etat mais à tous les traîtres, selon lui, à la cause des monuments. Il s’en prend à des organismes autrefois alliés comme la Sauvegarde de l’art française, à des personnes, particulièrement aux « flottement de Mme de Maillé », dévoilant des tractations passées, et même à Georges Pillement qui, fort de l’avoir pillé pour écrire son « Saccage de la France », n’en salue pas moins des restaurations.

Le numéro suivant, paru en juin 1953, est presque entièrement consacré à l’affaire des tours de Notre-Dame et au « déchaînement de l’imposture ». Carlier y accuse à peu près tout le monde de mensonges, fonctionnaires de la culture comme journalistes, s’estimant victime d’une campagne de dénigrement. Certaines pages s’apparentent à des tracts avec des phrases isolées, soulignées en gras (« Ils trompent comme des arracheurs de dents »). Il appelle à la démission du ministre André Cornu qu’il traite de « danger mortel », à la mise « au pilori » de la commission des Monuments historiques. Et son service qu’il maudit tout entier : « De toutes les causes de destruction dont souffrent les monuments historiques de France, la plus active, la plus catastrophique, la plus radicale, c’est, de bien loin, l’activité du service qui est chargé de s’en occuper, depuis plus de cent ans que ce service a été créé ». Seule solution : « Il est urgent de destituer ces incapables et de les faire passer en jugement ». Rien de moins. Enfin, il s’acharne particulièrement sur le journaliste Bernard Champigneulle, « coupable d’avoir parlé de la façon la plus gravement nuisible de ce qu’il ne connaît pas ». Il lui consacre des pages entières, disséquant chacun de ses articles.

Mais le coup de grâce vient d’un article du Franc-Tireur de septembre 1952, « calomnies » auxquelles il répond dans ce même numéro des Pierres de France décrite comme « l’une des plus laides des revues typographiquement conçues et l’une des plus batailleuses ». Le critique d’art et ancien Résistant Jean Bouret écrit sans doute ce que ses confrères pensent tout bas, renvoyant Carlier dans ses cordes et quelques vingt années en arrière. « Le climat de parti pris, climat de guerre ouverte contre les Beaux-Arts » qu’il entretient en permanence avec « férocité », n’aurait pour origine que le rejet de sa propre personne du service des Monuments historiques. Quant à sa doctrine, le journaliste en montre à son tour l’absurdité : « Doit-on laisser pourrir les vieux monuments, pour... ne pas les abîmer ? ». Ces attaques mettant en cause son intégrité, exprimées publiquement, blessent sans doute Achille Carlier et la haute idée qu’il a de lui-même.

L’ADIEU D’UNE PERSONNALITÉ DOULOUREUSE

Ce numéro des Pierres de France aura été le dernier. Pour une question de moyens, par renoncement ou incapacité ? Nous l’ignorons. Nous manquons de documentation sur la dizaine d’années qu’il restait à vivre à Achille Carlier. Selon le journaliste Pierre de Lagarde qui tenait ses informations d’une personne qui l’avait bien connu, il ne parvint pas à se libérer de la « haine tenace » qu’il avait accumulé autour de lui. Il s’isola autant qu’on le rejeta, avant de sombrer dans la dépression. A moins que ce ne fut plus grave. Lagarde parle d’obsessions, de crises de colère, de « lancinant sentiment de persécution ». Le 11 novembre 1966, Achille Carlier mit fin à ses jours à son domicile parisien, par pendaison. Il avait 63 ans. Il sera inhumé quelques jours plus tard au Quesnoy, sa ville de natale, dans la plus stricte intimité. Sa mère, avec qui il vivait, le rejoindra moins d’un an plus tard. Les circonstances de la mort d’Achille Carlier fut révélée par Pïerre de Lagarde près de vingt ans plus tard. Que sont devenues ses archives méthodiquement classées ? Et ses photographies ?

Quelques mois auparavant, en 1965, on avait installé dans les parties hautes de la nef de Notre-Dame de Paris, des vitraux modernes et abstraits du maître-verrier Jacques Le Chevallier tandis qu’à l’Hôtel de Sully, l’Etat honorait la mémoire de Viollet-le-Duc dans une exposition en forme de réhabilitation. Ce monde n’était plus le sien. Il fallut attendre douze jours pour que le Monde signale son décès, accompagné d’une courte nécrologie : « Premier Grand Prix de Rome en 1930, Achille Carlier s’était donné pour mission la défense des monuments historiques. Il exprima ses idées avec érudition dans son ouvrage les Monuments anciens dans la civilisation moderne, et avec une vigueur toute combative dans la revue les Pierres de France. Au cours de sa carrière Achille Carlier dénonça les malfaçons ou fantaisies de certaines restaurations, dont celle des tours de Notre-Dame, en prenant pour cible le « vandalisme » des services de monuments historiques ».

En 1967, son camarade Yvan Christ lui rendit hommage dans l’une de ses chroniques de la Revue des Deux mondes : « Un des esprits les plus intransigeants du siècle le plus transigeant vient tragiquement de s’éteindre en maudissant le siècle avec lequel il était né ». Evoquant sa « personnalité douloureuse », le critique d’art affirmait « qu’au-delà de toutes les polémiques qui s’oublieront avec le temps, sa doctrine mérite d’être considérée avec une solennelle attention ». En 1980, alors qu’il le pensait oublié, il s’étonna de découvrir « le nom, naguère officiellement maudit, d’Achille Carlier » dans la revue Monuments historiques éditée par les services de l’Etat et fondée en son temps par l’un de ses pires ennemis, Georges Huisman.

Dans un numéro consacré à un siècle de restauration, un historien, le quadragénaire Léon Pressouyre, saluait Carlier comme « un des plus courageux adversaires du vandalisme des restaurateurs » en qui, affirmait-il, « la sensibilité contemporaine reconnaît un précurseur » ! Quel retournement du destin ! De même, on pourrait reconnaître sa pensée dans la Charte de Venise de 1964, prônant le respect de l’intégrité du monument. Et ce n’est pas tout. La revue devançait la tenue du colloque se tenant à Toulouse sur le même thème, organisé par la section française de l’ICOMOS, organisation mondiale des professionnel·les des monuments et des sites, durant lequel ce texte fit l’objet d’une intervention de l’historien. « Cette justice tardive lui est rendue », s’émerveillait Yvan Christ. Le débat portait alors sur la « dérestauration » de monuments, ce dont avait rêvé Carlier. Ce qui s’accomplissait alors à la basilique Saint-Sernin de Toulouse, naguère « restaurée » par un certain Viollet-le-Duc ◆ Bernard Hasquenoph

SOURCES PRINCIPALES

Ce texte est le fruit des recherches exclusives de Bernard Hasquenoph, rien n’ayant jamais été écrit sur Achille Carlier. Merci de ne pas l’oublier et de nous citer si besoin. Il serait intéressant d’étudier ses combats patrimoniaux pour estimer rétrospectivement leur pertinence, n’ayant pas pu tous les citer.

![]() Archives départementales (Nord, Paris) : registres d’état-civil, recensement, archives militaires

Archives départementales (Nord, Paris) : registres d’état-civil, recensement, archives militaires

![]() Achille Carlier : « L’Eglise de Rampillon », autoédition, 1930 ; revue Les Pierres de France, 1937-1953 ; L’Action française, articles 1937-1938, « Les Anciens Monuments dans la Civilisation nouvelle », autoédition, 1945.

Achille Carlier : « L’Eglise de Rampillon », autoédition, 1930 ; revue Les Pierres de France, 1937-1953 ; L’Action française, articles 1937-1938, « Les Anciens Monuments dans la Civilisation nouvelle », autoédition, 1945.

![]() Presse régionale, nationale et spécialisée

Presse régionale, nationale et spécialisée

![]() Procès-verbaux de la commission des Monuments historiques (1935-1950)

Procès-verbaux de la commission des Monuments historiques (1935-1950)

![]() Procès-verbaux de la Société archéologique d’Eure-et-Loir (1935-1938)

Procès-verbaux de la Société archéologique d’Eure-et-Loir (1935-1938)

![]() « La Mémoire des pierres », Pierre de Lagarde, Albin Michel, 1979

« La Mémoire des pierres », Pierre de Lagarde, Albin Michel, 1979

![]() « Les Monuments historiques de 1940 à 1959 - Administration, architecture, urbanisme », Patrice Gourbin, Presses universitaires de Rennes, 2008

« Les Monuments historiques de 1940 à 1959 - Administration, architecture, urbanisme », Patrice Gourbin, Presses universitaires de Rennes, 2008

NOTRE-DAME DE PARIS, LA QUERELLE DES VITRAUX (1935-1965)

NOTRE-DAME DE PARIS, LA QUERELLE DES VITRAUX (1935-1965)

22 juin 2024 - 9 mars 2025

5€ / Gratuités habituelles

Cité du Vitrail

31 quai des Comtes-de-Champagne

10000 Troyes

cite-vitrail.fr

[1] Lettre à Georges Huisman, 25.03.1935.

[2] Information obtenue auprès de Grégory Chermeux, archiviste, historien du Quesnoy et président du Cercle Historique Quercitain, ce dont nous le remercions.

[3] Achille Carlier, fils d’Achille Carlier et d’Armande née Delhaye, est né le 4 avril 1903.